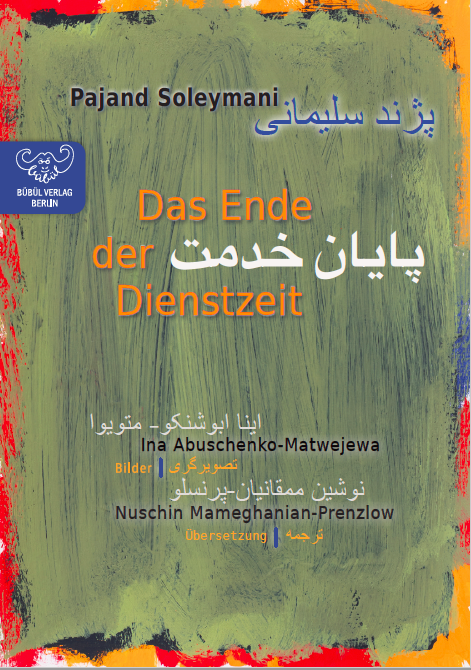

Pajand Soleymani - Das Ende der Dienstzeit

Autor(en): Pajand Soleymani (Text), Ina Abuschenko-Matwejewa (Bilder), Nuschin Mameghanian-Prenzlow (Übersetzung)

Bübül Verlag Berlin » Literarische Texte » Erzählungen, Gedichte, Prosa - Sie können unsere Bücher auch direkt bei unserer Auslieferung team4@rungeva.de bestellen!

In einem Gefängnis in Iran bringt Amir, der dort arbeitet, der "Siebenundsechzig", einem zum Tode Verurteilten, seine letzte Mahlzeit. Beide lieben Geschichten. Doch was können sie angesichts des Todes bedeuten? Eine Erzählung auf Persisch und Deutsch

Zusammenfassung

Pajand Soleymani - Das Ende der Dienstzeit

Herausgeber: Bübül Verlag Berlin (2025)

ISBN-13: 978-3-946807-67-4

Pajand Soleymani - Das Ende der Dienstzeit

Herausgeber: Bübül Verlag Berlin (2025)

ISBN-13: 978-3-946807-67-4

Pajand Soleymani

Das Ende der Dienstzeit

persisch-deutsch

Übersetzung von Nuschin Mameghanian-Prenzlow

40 Seiten

auf nachhaltigem Papier in Deutschland gedruckt

mit farbigen künstlerischen Arbeiten von Ina Abuschenko-Matwejewa

Fadenheftung

16 Euro

Jetzt im Bübül Verlag erhältlich!

Pajand Soleymani - Das Ende der Dienstzeit Artikel Nr.: 955269936

Preis: